Este artículo ha sido escrito desde la consciencia ética de mi rol como servidora pública, pero también desde mi derecho como ciudadana Wayuu a expresar, reflexionar y compartir, en un espacio autónomo, las realidades que atraviesan a mi pueblo. Voz de La Guajira no es un medio oficial del Departamento ni de la Secretaría de Asuntos Indígenas: es mi plataforma personal de pensamiento, memoria y palabra viva. Las ideas aquí expresadas son opiniones personales, protegidas por el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, y no constituyen declaraciones institucionales ni comprometen a ninguna entidad gubernamental.……

NOTA ACLARATORIA, CONTINUA EN LA PARTE FINAL

Nazareth no es un corregimiento cualquiera. Es un centro espiritual, político y territorial del pueblo Wayuu, ubicado en el corazón de la Alta Guajira. Allí no se vive bajo la lógica del Estado central, ni bajo los códigos de la institucionalidad occidental. Se vive bajo el principio del Paala (el respeto profundo entre personas, eirruku y territorio), y en función del equilibrio ancestral: el Akuipa, que sostiene el tejido colectivo. Cuando ese equilibrio se rompe, la reacción no es producto del caos. Es producto del dolor. Y ese dolor no se expresa como histeria colectiva, sino como un acto político, simbólico y territorial.

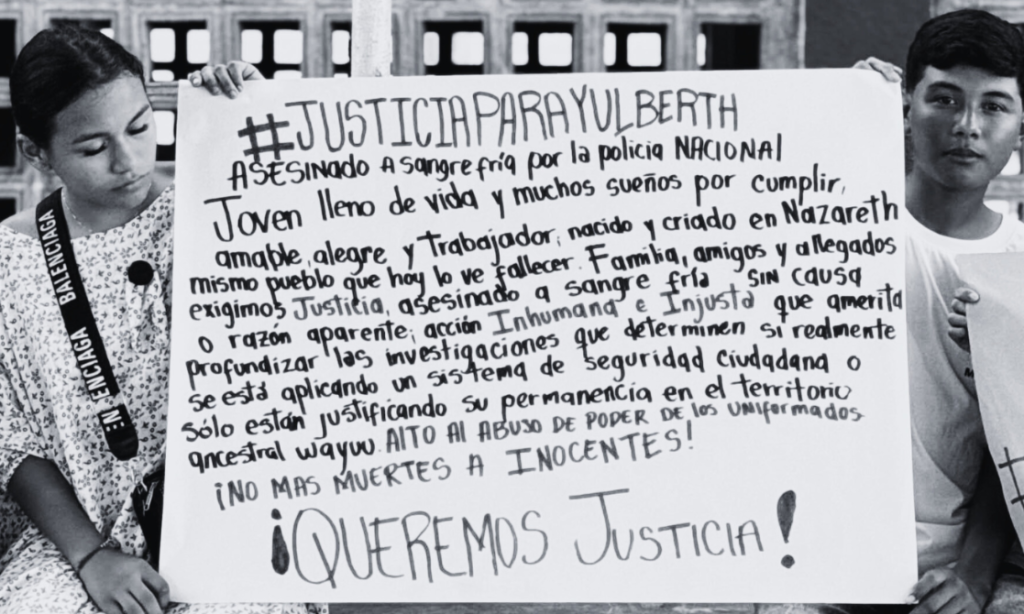

El viernes 4 de julio de 2025, ese equilibrio fue violentado por un acto irreversible: la muerte de Yulbert Toncel Fernández, un joven wayuu que recibió disparos de la Policía Nacional en un procedimiento que, hasta ahora, sigue siendo explicado como una “confusión operativa”. Según versiones institucionales, su camioneta tenía características similares a otra involucrada en un ataque a la estación de Policía en la madrugada. Sin embargo, esa explicación, aunque formalmente comprensible, no es éticamente suficiente. Porque lo que se disparó no fue solo un arma: fue la desconfianza estructural del Estado hacia un pueblo que no termina de ser comprendido.

De acuerdo con testimonios locales y de su familia, Yulbert no portaba armas, no representaba una amenaza inminente, ni intentó evadir a la autoridad. Estaba transitando su territorio. Y en ese tránsito en medio de un movimiento brusco del vehículo que conducía se convirtió en víctima de una respuesta armada basada en el temor, no en el discernimiento. Lo que ocurrió no fue un caso aislado. Fue la expresión más cruda de una fractura acumulada: la distancia entre la institucionalidad estatal y la legitimidad comunitaria en territorio indígena.

Estos hechos lamentables también ponen en evidencia otras fracturas: las internas. Hubo voces dentro de la comunidad que alertaron, quienes desde horas antes del segundo incidente manifestaron su preocupación ante el primer ataque armado. Su llamado, dramático y preciso, fue ignorado por autoridades, líderes y ciudadanos. No hubo prevención, no hubo restricción de movilidad, ni ley seca, ni presencia estratégica para contener una posible escalada. La tragedia no llegó sola: fue precedida por la omisión colectiva. Esta es una verdad incómoda que también debemos mirar de frente. Porque en los territorios abandonados por el Estado, el autocuidado comunitario no es solo una virtud: es una necesidad. Y cuando falla, las consecuencias son más devastadoras.

Paala, Akuipa, Wajuchi’i, reacción de la comunidad

La reacción de la comunidad fue inmediata y estuvo marcada por un profundo dolor colectivo. Algunos jóvenes, en medio de la indignación, incendiaron la estación de Policía. Esta acción —que en el lenguaje penal se considera una asonada— no fue promovida por las autoridades tradicionales ni por líderes comunitarios, y mucho menos por las instituciones. Sin embargo, debe ser comprendida como un síntoma de ruptura institucional acumulada, no como una simple manifestación de criminalidad.

Desde mi rol institucional, rechazo cualquier forma de violencia o daño a bienes públicos, pero también insisto en que analizar lo ocurrido exige un enfoque contextual, intercultural y restaurativo. Si el Estado sólo responde con investigaciones penales sin comprender las causas profundas del hartazgo social, corre el riesgo de perpetuar el ciclo de fractura y desconfianza.

En la cultura wayuu, cuando la palabra —el Wajuchi’i, es decir, el diálogo ceremonial que precede a toda acción— ha sido negada, y cuando no hay posibilidad de reconciliación a través del Pütchipü’üi (palabrero), lo que emerge no es violencia sin sentido. Es una forma de duelo colectivo, una manera de reclamar dignidad, de manifestar el hartazgo frente a una institucionalidad que solo aparece con fuerza, pero no con cuidado.

El incendio de la estación, aunque legalmente reprochable, debe ser comprendido desde su contexto. No fue promovido por estructuras organizadas ni dirigido contra personas. Fue un estallido puntual en medio del duelo, la rabia y la desconfianza, elementos acumulados por años de ausencia estatal, maltrato institucional y falta de canales efectivos de diálogo. Como autoridad institucional, rechazo ese tipo de acciones, pero como mujer Wayuu comprendo que también son señales del sufrimiento colectivo que el Estado debe saber leer con sensatez y responsabilidad.

En nuestra cultura, cuando se rompe el Akuipa (el equilibrio espiritual, social y territorial), no hay autoridad legítima que no se sienta interpelada. El Eirruku afectado no solo busca justicia punitiva. Busca restablecer el orden sagrado roto por la acción violenta del Estado.

No se trata aquí de atacar a la Policía Nacional. Como servidora pública, reconozco el esfuerzo y el riesgo que asumen los hombres y mujeres que integran esa institución, especialmente en contextos donde la seguridad está atravesada por amenazas reales. Pero también debo decir, con la responsabilidad que me otorga mi cargo, que la seguridad en territorios indígenas no puede seguir siendo tratada como si se tratara de zonas de guerra. Como lo ha señalado la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017, el Estado tiene un deber reforzado de garantizar derechos colectivos y diferenciales al pueblo Wayuu, especialmente en zonas donde su presencia institucional ha sido intermitente, descontextualizada o violenta.

Los dispositivos armados no reemplazan la comprensión cultural. La militarización no puede imponerse donde el diálogo ha sido históricamente negado. La actuación del Estado debe ser proporcional, contextualizada y culturalmente competente. No puede seguir respondiendo con fuego cuando lo que falta es escucha.

Nazareth necesita más que helicópteros. Sí, el territorio requiere conectividad aérea por las difíciles condiciones de las vías, pero más urgente aún es la construcción de rutas de confianza. No basta con aumentar retenes o sobrevolar la zona: se requiere presencia estatal legítima, útil y respetuosa del tejido Wayuu. Una presencia que no llegue armada, sino acompañando; que no se instale como fuerza, sino como cuidado.

Como Secretaria de Asuntos Indígenas del Departamento de La Guajira, mi responsabilidad no es solo institucional, sino territorial. Y desde esa responsabilidad, rechazo todo acto de violencia, pero también exijo que el Estado se revise a sí mismo. No puede seguir tratando a los pueblos indígenas como focos de amenaza o como zonas de excepción.

Marco Jurídico Diferencial: Art. 90, Art. 246, C169 OIT, T-302

El análisis de lo ocurrido en Nazareth no puede reducirse a una lectura penal que desconozca el contexto cultural, histórico y político del territorio. El Estado debe reconocer que el uso desproporcionado de la fuerza por parte de sus agentes constituye una falla del servicio, conforme al artículo 90 de la Constitución Política y a jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado. Esta actuación ocurrió en un corregimiento indígena, afectó a un joven wayuu desarmado y se desarrolló en una sede policial instalada sin formalización legal en una infraestructura comunitaria.

Desde el enfoque del artículo 246 de la Constitución, que reconoce la jurisdicción especial indígena, y del Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, este hecho afecta el orden normativo propio del pueblo Wayuu. La Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional reiteró que el Estado colombiano tiene un deber reforzado de garantizar los derechos colectivos y culturales del pueblo Wayuu, y de actuar conforme a criterios de justicia restaurativa e intercultural.

Propuestas De Acciones Institucionales

Lo ocurrido en Nazareth no puede entenderse como un hecho aislado, sino como un síntoma estructural que interpela la manera en que el Estado actúa en territorios indígenas. Desde la Secretaría de Asuntos Indígenas del Departamento de La Guajira, y en el marco de nuestras funciones de articulación interinstitucional, protección de derechos colectivos y promoción del enfoque intercultural, proponemos:

· Diseñar y proponer, ante las entidades competentes del orden nacional, protocolos de actuación intercultural para la Fuerza Pública en territorios indígenas, que incorporen la participación activa de las autoridades tradicionales y garantes de derechos, y reconozcan los sistemas normativos propios.

· Impulsar la conformación de una comisión interinstitucional de análisis y reparación, integrada por representantes del Estado, el Eirruku de la víctima, organismos de control y autoridades tradicionales, orientada a esclarecer los hechos, reconocer el daño y establecer medidas de reparación simbólica, institucional y de no repetición.

· Recomendar que toda actuación de la Fuerza Pública en territorio indígena se realice con coordinación previa con las autoridades tradicionales, salvo en situaciones excepcionales de amenaza colectiva inminente, respetando el principio de coordinación interjurisdiccional consagrado en el bloque de constitucionalidad.

· Solicitar a las entidades responsables del orden público y de infraestructura institucional la revisión de la legalidad, pertinencia y condiciones de ubicación de sedes policiales o militares instaladas en territorios indígenas, promoviendo el respeto al derecho al consentimiento previo, libre e informado, y la participación de las comunidades en la toma de decisiones que las afectan.

Nota aclaratoria:

Este artículo ha sido escrito desde la consciencia ética de mi rol como servidora pública, pero también desde mi derecho como ciudadana Wayuu a expresar, reflexionar y compartir, en un espacio autónomo, las realidades que atraviesan a mi pueblo. Voz de La Guajira no es un medio oficial del Departamento ni de la Secretaría de Asuntos Indígenas: es mi plataforma personal de pensamiento, memoria y palabra viva. Las ideas aquí expresadas son opiniones personales, protegidas por el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, y no constituyen declaraciones institucionales ni comprometen a ninguna entidad gubernamental.

Este texto no busca atacar instituciones ni justificar actos fuera del marco legal, sino abrir un espacio de análisis y aprendizaje colectivo sobre el dolor, la omisión y las brechas que siguen marcando la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Es un llamado a escuchar, a mirar el contexto, y a construir puentes entre la justicia estatal y la justicia propia. Quien lee este artículo no está frente a una funcionaria hablando desde un escritorio, sino ante una mujer wayuu que ha decidido no guardar silencio cuando una vida indígena se apaga sin explicación.

Mi palabra no pretende tener la última verdad. Pretende sembrar preguntas, mover conciencias y aportar a una pedagogía de la dignidad. Porque cuando se rompe el equilibrio, la memoria también es un deber institucional. Y la sensibilidad, una forma de justicia.